2025.03.24

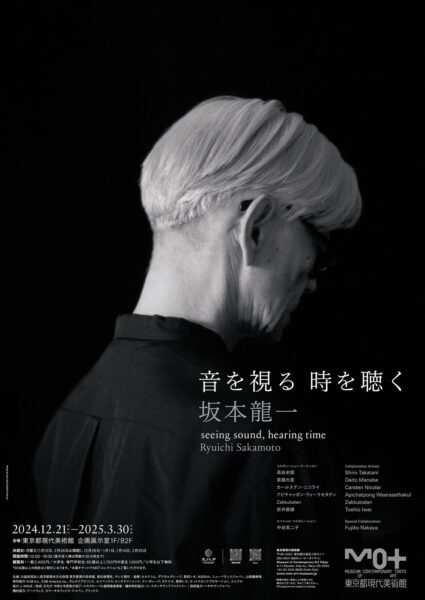

わたしたちの見た、坂本龍一。「音を視る、時を聴く」に寄せて

text: Mizuki Takeuchi, Arka Toni, and conomi matsuura

cover credit: Installation view of the exhibition “Ryuichi Sakamoto | seeing sound, hearing time” at the Museum of Contemporary Art Tokyo, 2024.

Ryuichi Sakamoto + Shiro Takatani, async–immersion tokyo, 2024

©2024 KAB Inc. Photo: Takeshi Asano

音を「視る」ことはできるのか? 時を「聴く」ことは可能なのか?

2024年12月より3ヶ月に渡り東京都現代美術館で開催され、もうすぐ終幕を迎える「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」。坂本龍一氏の軌跡をたどる最大規模の個展だ。連日、現美の周りには多数の行列。展示空間に響く音の振動、目に見えない時の流れを可視化するインスタレーションの数々が、訪れる者の感覚を研ぎ澄ませ、新たな体験へと誘う。

本記事では、この展覧会を訪れた“わたしたち”が感じたことを、エッセイ形式で綴る。かたちのない音や時を、どう視て、どう聴くのか。それは、当事者にしかわからないだろう。

Installation view of the exhibition “Ryuichi Sakamoto | seeing sound, hearing time” at the Museum of Contemporary Art, 2024.

Ryuichi Sakamoto + Apichatpong Weerasethakul, async–first light, 2017

Apichatpong Weerasethakul, Durmiente, 2021

©2024 KAB Inc. Photo: Takeshi Asano

個々の奥底に眠る身体的な記憶へといざなう

Mizuki Takeuchi

今回の展覧会には《TIME TIME》(2024)や《LIFE–WELL TOKYO》(2024)など、水や霧、自然のゆらぎを取り入れた作品群が並ぶ。思想を辿るメモや書籍の一部には、坂本龍一が敬愛する映画監督であるアンドレイ・タルコフスキーにまつわるものも。「映像の詩人」と称されるほど、叙情的な映像美を追求した映画監督として知られるタルコフスキーは、水などの自然現象をモチーフとして多用した芸術家であり、本展覧会の一部にもそのオマージュが捧げられていると言っても良いかもしれない。

展示室の長椅子に腰掛け、音と共に有機的にうつろう流体を眺めていたら、『惑星ソラリス』を初めて観た時のことをふと思い出した。この作品にも随所に美しく自然を撮影したショットが散りばめられており、特に水を用いた表現が白眉と言える。水草がたゆたう幻想的な湖や彼方の星を覆う不思議な海、劇伴のように配された効果的な水音——水という身近な物質がさまざまな形で表れる様子を眺めていたら、身体は渋谷の映画館にいてスクリーンを見つめているのに、いつのまにか記憶の中にしか存在しない遠い故郷の日々を懐古している自分がいたことを思い出した。

本展覧会にも、水や霧の揺らぎを介して、個々の奥底に眠る身体的な記憶へといざなうような多義的な作品群が集っているように思われる。つい写真や動画で記録したくなるが、敢えて手元のデバイスを開かずにそのまま目の前の音と映像に身を委ねてみたい。気が付けば、時間も空間も超越した鑑賞者固有の記憶が眠る場所へと辿り着いているかもしれない。

Installation view of the exhibition "Ryuichi Sakamoto | seeing sound, hearing time" at the Museum of Contemporary Art Tokyo, 2024.

Ryuichi Sakamoto + Shiro Takatani, LIFE–fluid, invisible, inaudible..., 2007

©2024 KAB Inc. Photo: Takeshi Asano

諸行無常の“自然”と自分が連続して一体となる

Arka Toni

一応は、音楽をやっている身ではあるが、僕は坂本龍一を通ってきた人生ではなく、そこまで彼についても詳しく知っているわけではない。ただ、今回の展示で彼のことを少し知れたような気がした。今展示では、”時間とは何か”という非常に抽象的で壮大かつ身近な問いが設定されていて、主に2000年以降の作品が展示してあった。

そこでは、皆が時計で共有しているような”時間”ではなく、個別の流れにある生きた”時間”が耽美的に顕在化されていた。その一方で、少し別の角度で彼の作品を見ると、”自然”というキーワードを感じとることもできた。

数少ない、僕が知っている作品から得た彼の印象だが、YMO時代のテクノミュージックでの試みでは、身体から生まれるグルーヴのヨレを数値によって再現したりと、自然を計算機的な観点から捉えようとする態度が伺えた。そのような視点は今回の作品からも感じとれたが、当時は”自然”を客体的な対象として捉えていたのに対して、今回の展示作品からは”自然”、しかも時間の流れの中にある”自然”とコネクトしようとするような態度を取っていた。

そして同じような印象を持った人も多いと思うが、今回展示されている作品は、どこか”死”を感じるようなモノばかりだった。(生を感じると言っても良い)死ぬことは、人間として社会的な記号を背負った身体が、ただの物質になり、”社会”から”自然”に還ってしまうことだ。

それは彼の作品が”自然”とコネクトすることとリンクしているように感じた。主体としての”人間” : 客体としての”自然”という二分法ではなく、諸行無常の”自然”と自分が連続して一体となっている。それは、彼の私的で詩的な生/死との対峙の上に至った想いなのではないだろうか。

彼が生きた痕跡を僕は観ることができた。

Installation view of the exhibition "Ryuichi Sakamoto | seeing sound, hearing time" at the Museum of Contemporary Art Tokyo, 2024.

Ryuichi Sakamoto + Shiro Takatani, async–immersion tokyo, 2024

©2024 KAB Inc. Photo: Takeshi Asano

彼は生涯「音」を通して何を「視て」いたのか

conomi matsuura

私のなかで印象に残っている坂本龍一は、レコーダーを持って流氷に近づき、素敵な音が撮れた!とはしゃいでいる姿だ。彼のドキュメンタリー『Ryuichi Sakamoto: CODA』のうちの一幕。それ以外のシーンでは、難しい顔をして作曲をしたり書きものをしたりしている彼が、まるで子どものように無邪気な笑顔を見せていた。音に純粋な人なんだと思った。

一方で彼の作る音楽は高尚なものであって、正直素人の私にはすべての曲を理解できるとは、ほど言えない。しかし、この展示会場に一歩踏み入れたとき、再びあのドキュメンタリーで見たような、純粋な彼の音への探究心を感じられた。彼が過去に奏でてきた音楽や思考を浴びる。ぼうっと明るくなって浮かび上がってきた液晶には、水の煌めきだけが映し出される。そのなかに身を置くことで、彼が生涯をかけて探求してきた「音」を通して何を「視て」いたのか想いを巡らせる。

大小様々な展示室を通り、インスタレーションを堪能しながら片隅の小さな暗室に入ったら、そこには彼のアトリエの様子が展示されていた。木々がゆらめく、穏やかな部屋。差し込む日差しが暖かく映った。ミュージシャンの枠を超え多岐に渡る活動をしてきた彼が、自室でピアノを爪弾く穏やかな晩年を過ごしていたことに想いを馳せる。

エポックメイキングな出来事にも、道端に咲く花にも、同様の眼差しを向けられる人だろう。彼は今、歴史の一部であり、自然の一部だ。今もどこかで、音を奏でているのだろうか。

坂本龍一の音楽とアートに対する探究は、彼の生涯を通じて絶えず深化し続けた。本展「音を視る 時を聴く」は、そんな坂本の創造の軌跡をたどりながら、彼が残した「音」と「時」の問いを、私たち自身の体験として受け止める機会を与えてくれる。そして、その思索の余韻は、展示空間を離れた後も、私たちの日々のなかに静かに響き続けるだろう。

彼の音楽と哲学に触れることで、私たちはどんな世界を聴き、どんな時間を視ることができるだろうか。展覧会を訪れたその先に、それぞれの「音」と「時」の旅が続いていく。

exhibition

坂本 龍一|音を視る 時を聴く

会期 2024年12月21日(土)〜2025年3月30日(日)

時間 10:00〜18:00

休館日 月曜日(※1月13日、2月24日は開館)12月28日〜1月1日、1月14日、2月25日

会場 東京都現代美術館

Writer

Mizuki Takeuchi

ライター/エディター。 テクノロジーとカルチャーが織りなす相互作用と、その中に息づく人間性に関心を有する。

Writer

Arka Toni

東京を拠点に活動する空間音楽家/デザイナー/アートディレクター。アンビエント/ニューエイジなどの楽曲を製作する一方、内装デザインや、照明、キャンドル、グラフィックのデザインなどを手がける。空間と時間、現象と表象をテーマに、デザインとアートの境界に囚われない横断的なクリエイションを行い、世界に対する公的、私的アプローチを模索し続ける。

Writer

conomi matsauura

ライター/エディター。ファッション・カルチャーを扱う東京の出版社に勤務後、地元・奈良に拠点を移す。都会と地方を行き来しながら、自然に循環する社会について模索中。